話題の「地政学」を知ると日常と世界につながった! 1

ロシアがウクライナに侵攻して以降、「地政学」という言葉が話題になっている。どこかきな臭くて、軍人や政治家が学ぶ学問で、不安だけが煽られそうな気がする人もいるかもしれない。しかしその基本を知るだけで世界の現状や各国の国家観が理解できるだけでなく、ビジネスや日常で起きていることへの理解も深まる。その理論にはどのようなものがあり、我々はどのように活用すればいいのだろうか。話題の「地政学」を紐解いてみる。

目次

■ロシアのウクライナ侵攻で高まった「地政学」への関心

2022年2月、ロシアがいきなりウクライナに侵攻したという報道を知って度肝を抜かれた人は多かったのではないだろうか。ロシアの隣国への侵攻は以前にもあったので、軍隊の規模や装備で劣るウクライナが、一部の領土を占領される形で、早い段階で和平講和に持ち込むのではないかなどいろいろ予想されたが、ロシア軍が首都のキーウに迫ると、第三次世界大戦の引き金になるのではという予測も立てられた。

幸いなことに第三次世界大戦は起こらず、しかし終戦を迎えるわけでもなく、いまだに(2024年10月15日現在)ウクライナとロシアは戦争を続けている。ウクライナが持ちこたえているのは、アメリカと西ヨーロッパの軍事同盟NATOの加盟国が支援しているからだ。日本も2023年のG7サミットにおいて発表されたG7加盟国とウクライナ首脳による共同声明を受けて、殺傷能力のない装備品や物資など、憲法の枠のなかで支援を行っている。

当初ロシアは数時間から10日で首都キーウを陥落させて、ウクライナが降伏することを想定していたようだが、NATO各国の支援によりキーウ陥落寸前でロシア軍を撤退させた。その後はウクライナ東部や南部のロシア国境での一進一退の攻防を続けている。

こうした地域紛争や戦争には国連平和維持軍が派遣されて、戦争終結や講和条約策定となる流れもあるが、今回は常任理事国の拒否権を持つロシアが戦争当事者であるため、その編成派遣は難しい。ならばNATO軍が全面的に介入すればロシアを降伏させることができそうだと考えるが、核兵器を持つロシアと核兵器を持つNATO加盟国が直接争うことになれば、それこそ全面的な世界大戦に発展しかねず、いまのところ武器やその取り扱い、作戦指導などにとどめられている。

■なぜガソリン価格が上がったのか

ロシアによるウクライナ侵攻が日本にかつてないほどインパクトを与えたのは、第三次世界大戦への不安に加え、新型コロナウイルスのパンデミックが収束しないなかで起こったことや、その突然の侵攻が第二次世界大戦の終戦時に、独ソ不可侵条約を一方的に破って日本に侵攻してきた旧ソ連の姿とダブったこともあるかもしれない。加えて立て続けに起こった食料品やガソリン、電気代など必需品の値上げに言いしれぬ不安を覚えたこともあるだろう。地政学が話題になった背景には、こうした遠い国の戦争が身近な日常を変えてしまうという現実に直面したことが大きいのかもしれない。

特に原油の大半を中東諸国に頼っている日本にとっては、原油の高騰は1970年代のオイルショック以来のことであり、改めてエネルギー安全保障の重要性を意識させられた人も多いのではないだろうか。

今回の原油の高騰の原因は、70年代とは違って、アメリカやEU各国がロシアに対して経済制裁を行ったことに起因する。ロシアは経済制裁の対抗策としてEU諸国へ輸出していた原油やガスをストップさせた。

ウクライナ侵攻前まではロシア産の原油、ガスの50%がヨーロッパ向けに輸出されていたが、EU各国はその代替として中東の原油を求めざるを得なくなり、世界的な原油・ガス高騰が起こったのである。原油はガソリンや電気などのエネルギーだけでなく、それを使った製品の原材料になるため、その価格に与える影響は大きい。

また食料では、パンやうどん、ラーメンなどの原料となる小麦が高騰した。日本では1キロあたりの小麦の市場価格は侵攻前の2022年1月の278円から329円に上昇した。これはウクライナとロシアが小麦の穀倉地帯であることが大きい。ウクライナは世界の小麦の3分の1を生産しており、またロシアも4分の1を生産している。戦争によってこれらの小麦が輸出できなくなったのだ。日本の小麦自給率は15%で、残りを輸入に頼っている。輸入先はアメリカとカナダ、オーストラリアの3カ国で、ウクライナ産小麦は入っていない。よって日本への影響はないはずだ。しかし、ヨーロッパ各国がウクライナ産とロシア産の代替先をこれらの国に求めたため相場が高騰し、日本向けも上昇したのである。

資源の少ない日本は、他国との交易によって国を維持・発展させてきた歴史がある。どこからどのようなものを輸入し、どのような製品をどこに輸出するのかは、関わる人々だけでなく日本という国家の行方を大きく左右する。まさに地政学的命題のひとつである。

■なぜアメリカは台湾独立を支援しているのか

地政学はその国が置かれた地理的位置と形状、さらにその地域における気象条件と、その国の政治体制、そこに住む人々の人口、国民性などが、その国と他国との間の経済・軍事関係にどのような影響を与えるのかを分析する学問である。

もともと軍事分野で発達した学問だが、国家だけでなく個別のビジネスにおいても必須の知識となりつつある。よく耳にする「地政学的リスク」はその代表だ。

地政学的リスクとは、特定の地域が抱える政治的・軍事的な緊張の高まりが、地理的な位置関係により、地域の経済、もしくは世界経済全体の先行きを不透明にするリスクをいう。

上述したロシアのウクライナ侵攻や、中東のイスラエルとパレスチナガザ自治区、またはイスラエルとレバノンのヒズボラとの紛争などの影響は、その地域だけでなく世界経済にも大きな影響を与えていることは周知の通りだ。

戦争や紛争まで至らずとも特定地域の緊張の高まりが世界経済へ影響を与える場合もある。中国の軍事強化政策による台湾有事への懸念はその1つだ。国際社会では台湾は中国の一部とされているが、台湾内には中国から独立した国として認識している人々が多くおり、アメリカが特別法をつくってまで独立の動きを支援している。台湾有事の際はアメリカが軍事行動を起こすとも言われ、米中の緊張が高まっている。

なぜアメリカは台湾独立を支援しているのか。それは中国の太平洋への進出を抑え込む拠点として重要な位置にあるから。もう1つ大きな理由となっているのは、ファウンドリとよばれる半導体製造の巨人であるTSMC(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー)の存在だ。TSMCは半導体製造技術において、2ナノメートルの最先端微細加工の量産技術を持っている。そのため台湾が中国に組み入れられてしまうと、世界情勢が大きく変わる可能性があるのだ。ひとくちに半導体と言ってもさまざまだが、TSMCが製造する半導体はロジック半導体と呼ばれ、主に頭脳装置に使われる。当然最先端半導体を組み込めるか否かで、製品性能は桁違いに変わってくる。とりわけ軍事技術においては、世界の軍事バランスをがらりと変える可能性がある。

■2ナノメートル半導体製造技術を持つIBMは、なぜ日本のラピダスと組んだのか

いまのところ2ナノの量産化技術を持っているのは、台湾のTSMCと韓国のサムスン、日本のラピダスなどがあがっているが、中国のメーカーはまだ製造できないと言われている。台湾はアメリカ、ひいては自由主義経済圏にとっても独立を維持してもらいたい島なのである。

地政学ではその位置だけでなく、そこにどんな技術や資源が集積しているかが重要で、その拠点を失った場合、どのようにカバーしていくのかといった視点が大切だ。

日本のラピダスはアメリカIBMの技術を提供してもらって設立された半導体メーカーだが、もともとIBMは日本に製造拠点をつくるつもりはなかったとされる。日本の半導体はかつては世界をリードしていたものの、日米貿易摩擦や半導体メーカーが研究所を閉めたことなどから、技術革新に遅れをとってしまい、先端レベルから2周3周離されていたためだ。IBMは当初すでに先端加工技術を持っていた韓国のサムスンに声をかけるつもりだったようだ。だが韓国が中国と地続きであるため、地政学的リスクを考慮し、日本のメーカーと組んだとされる。

もちろんそういった大型投資をするには、災害リスクなども考慮する必要がある。日本は世界屈指の災害大国である。だが一方で、半導体関連部品を製造するメーカーの集積度は高く、シェアトップのメーカーも多い。さらに半導体製造装置を作るための工作機械も日本はトップシェアを誇る企業が多く、仮に災害でサプライチェーンが寸断されたとしても復旧速度はかなり早いと想定される。

現代ビジネスにおいては、こうした「地政学的リスク」をしっかりとった事業プランが当たり前になってきている。とくに上場会社では株主説明会で、自社の投資にどのようなリスクがあり、それに対してどのような対策をしているのかをしっかり説明する必要がある。

■シーパワーの国とランドパワーの国

この地政学という学問は、いつごろ起こったのだろうか。

現在につながる地政学の開祖とされているのは、アメリカのアルフレッド・マハン(1840〜1914)とイギリスのハルフォード・マッキンダー(1861〜1947)である。2人は地政学という言葉は使わなかったものの、現在にいたる地政学の基本的な理論を打ち立てている。

軍人であるマハンはアメリカの海外拡張論の開祖と知られ、「シーパワー(海洋勢力)」の概念を提唱した。マハンはアメリカを海洋国家と定義し、イギリスの海軍と海上貿易の関係をシーパワーの発展のモデルとして、シーパワーによる海外進出の重要性を説いた。世界3位の面積を持つアメリカが海洋国家とするマハンの理論には首をかしげる人も多いだろうが、マハンによれば、「アメリカは大西洋と太平洋に挟まれているから」というのがその理由だ。

マハンの理論は、同じ海洋国家である日本にも大きな影響を与え、太平洋戦争の要因ともなった。ただマハンが海外進出を提言した理由の一番は、海軍の予算獲得のためだったとされる。

一方のマッキンダーは、オックスフォード大学で法律と地理学を学んだ人物で、弁護士資格も取得しているが、地理学者として実績を積み、1899年にオックスフォード大学が地理学院を開設すると、その初代の院長に迎えられている。マッキンダーは自然と人間の関係に対する関心が高く、自然科学と人間社会を結びつける中間概念として「新しい地理学」を提唱し、地理学を学問的に体系化させた人物として知られる。

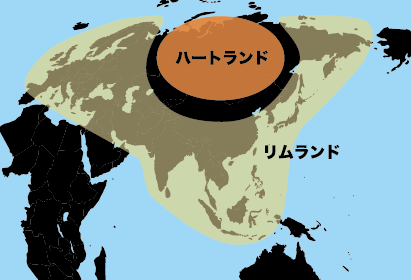

マッキンダーは政治にも関心があり、イギリスの下院議員として活動していた時期もあったが、議員時代に起こった第一次世界大戦について独自の分析を重ねていた。マハンのシーパワー理論を学んでいたマッキンダーは、その上で第一次世界大戦を、ユーラシア大陸の「ハートランド(心臓部)」を制覇しようとする「ランドパワー(大陸勢力)」と、これを制止しようとするイギリス、カナダ、アメリカ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、日本、およびフランスやイタリアなどの半島国、つまり「シーパワー(海洋勢力)」との間の死活をかけた闘争であると見立てた。

マッキンダーはこの際、「東ヨーロッパを支配するものはハートランドの死命を制し、ハートランドを支配するものはワールドアイランド(世界島)の運命を決する」とし、そして世界島を支配する者はついに全世界に君臨するだろうと述べている。ここでいう世界島とはユーラシア大陸にアフリカを加えたもので、ハートランドとはそれぞれの内陸地帯を指す。

マッキンダーはこのような分析をした後、ヨーロッパが平和を維持していくためには、「東ヨーロッパを一手に支配しようとする強力な国家の出現を絶対に許してはならない」と主張し、「先進的な工業国が特定の場所に偏在しないようにすることが世界の平和につながる」と述べた。マッキンダーのこのアイデアは後に設立された国際連盟の趣旨となっている。つまり国際連盟は、地政学が生み出した国際機関なのである。マッキンダーのこの理論は後に「ハートランド理論」と呼ばれ、現在に続く地政学の基本となっている。

■歴史はシーパワーとランドパワーの興隆の繰り返し

マッキンダーの理論に出てくるシーパワーとランドパワーはヨーロッパの歴史からも読み取れる。

シーパワーとランドパワーの興隆はヨーロッパの歴史の中で何度も繰り返されてきたからだ。古くはローマ帝国がランドパワーの国であった。だが海洋進出を果たしたことにより国力が低下し崩壊している。その後は各ヨーロッパ地域で王族が力を持つようになり、王国が生まれていった。特に力をつけたのがスペインやポルトガル、オランダ、イギリスといった海に面した国家だった。

15世紀から19世紀にかけて、これらの海洋国家は世界中に航路を開き、自国に富をもたらした。まさにシーパワーを持つ国が世界の覇権を握っていったのである。その根源は船の建造技術と航海技術だった。

■産業革命がランドパワー国家を生み出す

しかし19世紀に入ると次第にランドパワーの時代に入っていく。イギリスで産業革命が起こり、蒸気機関と鉄道が発展したためだ。

とくに大陸では鉄道網が国境を超えて延び、都市間の移動時間が劇的に短縮された。また鉄道は貨物車両を連結できるため大量の物資輸送も容易となった。

冬になると凍る港を持つドイツやロシアは、それまでイギリスやスペインなどのようなシーパワーを発揮することができなかったが、鉄道網の発達により一気に国力を上げることができ、ランドパワー国家としてその存在感を高めていったのだった。

そのランドパワー国家としての発展を見ていたのが、スウェーデンの政治学者ルドルフ・チェレーン(1864〜1922)だった。1916年に初めて地政学という言葉を使った人物だ。

彼は国家を有機体として捉え、国家が経済的に自給自足できる状態である「アウタルキー」状態を目指すべきとし、輸入に頼ることを評価しなかった。よって有機体である自らの生存に必要な資源を自給する経済基盤を獲得することが必須であり、これを獲得する権利を国家は持っているとした。したがってチェレーンは大陸国家が海洋進出を目指すことは「自然なこと」と考えていた。チェレーンは当時の国際情勢を踏まえ、大英帝国より強固にまとまった大陸国家のドイツこそが大国として成長し、いずれ西アジアやアフリカまでその領域を広げるだろうと予見した。

■ナチス・ドイツを生み出したカール・ハウスフォーファーの地政学

このチェレーンの地政学を継承したのが、ドイツのカール・ハウスフォーファー(1869〜1946)である。ドイツの陸軍軍人だった彼は、第一次世界大戦でドイツが敗戦してから、大学で地理学を学び教授資格を取得し、地理学を教えた。彼は独自に自然地理と政治との相互関連を学び、国家有機体説から「レーベンスラウム(生存圏)」と発展させて、国家が生存圏を獲得するのは国家の権利であるとした。生存圏は国家が自給自足のため必要な政治的支配が及ぶ領土を意味していた。

実は地政学は過去に悪の論理と呼ばれ、第二次大戦後は長らくタブー視されてきた。地政学が注目されている割には、大学で講座を持っているところが少ないのも、こうした影響がある。タブー視された最大の要因はハウスフォーファーの生存圏の理論をアドルフ・ヒトラーが採用したことにあった。

第一次世界大戦後、敗戦国となったドイツは領土の4分の1の割譲と、現在価格にして200兆円という天文学的な賠償金の支払いを余儀なくされてしまった。国民が尊厳と自信を失うなか、ハウスフォーファーの生存圏の前提である「自給自足を行うために必要な政治的な支配が及ぶ領土」が失われてしまった。ヒトラーは生存圏を保有しない民族であるドイツ人が生存するためには、軍事的な拡張政策を進めねばならないとし、以後拡張路線を突っ走り、ナチス・ドイツを作り上げてしまったのである。

しかしながら、国家が発展のためにランドパワーやシーパワーの影響力を行使しようとする例は、当時もいまも珍しくはない。

■紛争や戦争はシーパワーとランドパワーが拮抗する「リムランド」で起こる

1950年代に入ると地政学に新しい概念が加わった。アメリカのオランダ人政治学者のニコラス・スパイクマン(1893〜1943)が「リムランド」という概念を提唱したのである。

リムランドとはシーパワーとランドパワーが拮抗、あるいは衝突するゾーンを指す。実際、歴史上衝突はこのリムランド上で起こるケースが多い。今回のロシアとウクライナ、あるいは中東、インドとパキスタン、台湾の有事問題など様々な事例があがってくる。

歴史を振り返るとこのリムランドを最も巧みに活用したのがイギリスである。大陸に近い島国であるイギリスはオフショア(沖合)から大陸の様子を観察し、各国間を争わせるなどして覇権国家としてのし上がっていった。

ヨーロッパ各国が植民地支配に乗り出していた時代、イギリスはライバルだったオランダを敵視し、オランダの植民地であった南アフリカを奪取し、さらにフランスをけしかけてオランダ本国を消滅させ、その後ドイツなどと組んでナポレオンをワーテルローの戦いで打ち負かしている。

一方ドイツが台頭してくると、第一次世界大戦では強固な連合軍を組み、遠いアメリカまでも引き込んでドイツを降伏させた。そして第二次世界大戦ではアメリカだけでなくソ連までも仲間に引き入れてナチス・ドイツを敗北させている。イギリスの、大陸から一歩引いた地政学的なコントロール方法は「オフショア・バランシング」と呼ばれ、少ない労力で効果的に覇権を握る優れた手法とされた。イギリスはドーバー海峡を巧みに使い、戦時でも大陸国家に比べ僅かな軍備で本土防衛を果たすことができたため、その余力を植民地支配に回すことが可能だったのである。

■大戦後の世界を明確に予想したニコラス・スパイクマン

リムランド理論を唱えたスパイクマンは、現在に至る戦後の様子を明確に予測していた。

スパイクマンは第二次世界大戦の主戦場がユーラシア大陸の縁、リムランドの争奪であるとして、リムランドを制した日本・ドイツを倒すために、シーパワーのアメリカとイギリスは、ランドパワーのソ連と中国と同盟して第二次世界大戦を戦い抜いたと分析した。また第二次世界大戦後はランドパワーのソ連と中国が台頭してリムランドに進出するだろうと予測し、シーパワーのアメリカは空軍、すなわちエアパワーを強化し、フィリピンに空軍基地を持つべきだとしている。そして長い国境を接するソ連と中国はやがて対立するようになると見通しを語っている。

(2に続く)

参考

【書籍】●『地政学入門』曽村安信[中公新書] ●『知らないではすまされない 地政学予測する日本の未来』松本利秋[SB 新書] ●『世界史で学べ! 地政学』茂木誠[祥伝社] ●『サクッとわかる新地政学』奥山真司[新星出版社] ●『資源と経済に世界地図』鈴木一人[PHP]●『海の地政学』竹田いさみ[中公新書]〈雑誌〉『Wedge 2023December』[Wedge 出版]●『週刊東洋経済 2024/2/24』[東洋経済新報社]

【WEB】●経済産業省 ●外務省 ● NHK ●産経新聞 ●日本経済新聞 ●東洋経済ONLINE ● Forbes ●日本金融政策公庫 ● JETRO●笹川平和財団 ●東海東京証券 ●池上彰と増田ユリヤのYoutube学園 ほか

ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム