知っていれば、ちょっとドヤれる?!社会人のための西洋絵画史のキホン 1

近年は教養としてのアートが人気だ。アートをマネジメントに活かす企業も増えている。グローバルで活躍するビジネスエリートなら、西洋絵画が追求してきた「美学」を身につけていなければ、真のビジネスエリートと呼べない、という論調もある。絵画は基本的に観てその美しさを楽しむものだ。観てその絵が気に入ればそれでいい。しかし、少しでも絵画を教養として捉えよう、仕事に活かそうというのであれば、絵画の「歴史」と「観方」を知っておく必要がある。なぜなら、西洋絵画は観て楽しむ、味わうだけでなく、その意図を「解釈」するものだからだ。

目次

- ■会えなくなる人、亡くなった人の顔や形を残すため生まれた肖像画

- ■西洋絵画はキリスト教のプロパガンダとして発展。読み解くイコノグラフィーが必要だった

- ■西暦800年。現在にいたるヨーロッパのキリスト教と主権者の関係が決まる

- ■中世の宗教画は絵画ではなく、信仰対象を崇拝するための「窓」

- ■交易でイタリアの都市国家が発展。古代ローマの政治を学ぶ動きがルネサンスを生む

- ■遠近法、解剖学で絵画技術が高まる。画題として神話が好まれ、ヌードも解禁

- ■「万能の天才」VS「ルネサンス芸術の巨人」

- ■イタリアルネサンスは幕を下ろすも、北方でルネサンスが花開く

- ■宗教改革で宗教画マーケットが縮小

- ■海運国家オランダでは、市民が風景画、風俗画、静物画を求める

- ■信者を奪われたカトリックが起死回生の策として打ち出したバロック美術

- ■絶対王政の権威を高めた宮廷画家の技術

■会えなくなる人、亡くなった人の顔や形を残すため生まれた肖像画

古代の人々は壁に動物などを描いた(ラスコー洞窟画など)が、これらは収穫への感謝、豊穣を祈念して描かれたとされる。また壺などは主に生活の装飾、行事(神事)に使うために絵を描かれたとされる。古代では権力者の墓の周りの壁に絵が描かれることが多いが、これは死後の世界でも、現世と同様の持ち物や生き物と暮らせることを願って描かれたと推定されている。よりロマンチックな史実として、古代ローマの政治家プリニウスは、絵画の起源として「コリントスの町シキュオンで、恋人を残して島を出る男性の影を女性がなぞったものである。彼女の父親は陶器職人で、描いた影を壺に焼き付け、神殿に奉納した。これがすなわち絵画の発祥である」と述べている。この説明は、男性が戦争に出兵して命を落としたことを暗示しており、親しい者の姿をとどめたいという欲求が、絵画を生み出した大きな動機とされる。

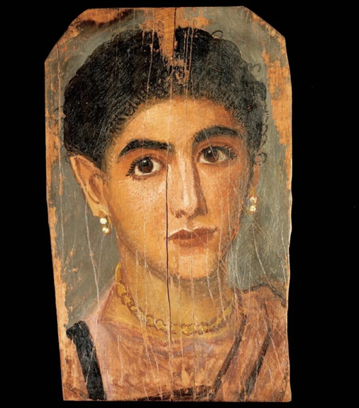

またエジプトで出土した2世紀後半に作られたミイラの顔には、生前の若い美しい女性の肖像画が貼り付けられていた。

このように古代ローマ、古代ギリシャでは肖像画が発達し、現在の肖像画文化、コードにつながっている。

■西洋絵画はキリスト教のプロパガンダとして発展。読み解くイコノグラフィーが必要だった

当初は死者や会えない人のための肖像画だったが、キリスト教が支配宗教になると、絵画はキリスト教布教のためのプロパガンダとして発達した。

ローマ帝国において異端だったキリスト教が、ヨーロッパで支配的宗教になったのは4世紀から。313年にキリスト教が「公認」されると布教が加速した。文字を読めない人々のあいだで信者を獲得するには、難解な教義をわかりやすく描いた、崇高で神秘的な絵が必要だったのである。

初期のキリスト教では偶像崇拝が徹底されており、中世、近世のようにイエスやマリアが人間の形で描かれず、魚の形で代用されたりした。そのためキリスト教では、そこに描かれたモチーフやイコンを読み解くための「イコノロジー(画像学)」が必要となった。このイコノロジーは現在まで連綿と続いており、そこに描かれた世界の意味だけでなく、描いた人の意図を考えることが求められる。さらに時代や社会情勢などを加味した「イコノグラフィー(画像解釈学)」も進化した。イコノグラフィーは欧米の一般的教育過程に取り入れられており、座学だけでなく、実際に美術館に出向いて生徒が模写をして意図や背景を読み解く授業が行われている。こうした授業では単に模写をするだけでなく、その特徴を捉えて描き、そのスケッチを人に説明するフォーマットも存在している。

ビジネス書ではビジネス書では最近、西欧の美術史や美学を学んでいないと欧米のエリートに伍していけないという教養本が流行っているが、欧米ではビジネスエリートに限らず、絵画を読み解くための教育が整っているのである。

■西暦800年。現在にいたるヨーロッパのキリスト教と主権者の関係が決まる

紀元前27年に成立したローマ帝国は、2世紀には現在のイギリスを含む西ヨーロッパから中東、北アフリカのモロッコ一帯までを支配する広大な国家だった。キリスト教が認められた当時、ローマ帝国は東西に分離していた。東ローマは「ビザンチン」と呼ばれ、キリスト教は「コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)」を拠点とする「東方正教会(ギリシャ正教)」として発展する。片や西ローマは現在のバチカン市国の「カトリック教会」を中心に発展する。

絵画もそれぞれに固有の発展を遂げ、東方正教会では布教に聖母マリア、イエス、聖人などを描いた「イコン(聖像)」の画が使われたが、聖像の立体像は禁止された。よってビザンチン文化圏においては、彫刻は発展しなかった。ビザンチンでは個人礼拝用に板絵と呼ばれるイコンが作成された。また教会などでは「モザイク絵画」が発達した。

他方、カトリックではイコンの画像も立体像が認められ、ともに発展した。

その後東西のローマ帝国は一旦統一されるが、この時の皇帝であるテオドシウス1世が、キリスト教を正式に「国教」と認定。キリスト教は正当な基盤を持つ唯一の宗教として教会とともに勢力を広げていくことになった。あわせてキリスト教のなかにあった教義の解釈も統一された。その時に整理されたのが神とイエス、聖霊の三者を同じものでありながら別位とみなすという「三位一体説」である。以後宗教画で三位一体の絵が描かれるようになったが、描く時には三位をセットにすることが絶対となった。

再統一された西ローマ帝国は「テオドシウス1世」の死後、再び東西に分裂(395年)。5世紀になるとゲルマン人によって西ローマ帝国が滅亡する。

一方ビザンチン帝国は発展を続け、教会も力をつけた。ビザンチン帝国はその後も衰退を繰り返しながら、14世紀末のオスマントルコ帝国の侵攻まで存続し続けた。

西ローマ帝国は滅んだが、ローマ教会は存続したため、教会はゲルマン人の信者を新たに獲得するために、聖像を使った布教を進めた。この行為に対してビザンチン帝国のレオン3世が、偶像崇拝を禁止する教義にもとづく「聖像禁止令」を出す。これにローマ教会は激しく反発、東西の教会は完全に分裂した。

この分裂によりローマ教会は旧西ローマ帝国のような強い庇護者が必要となった。ここにハマったのが当時力をつけてきたフランク王国の「ピピン3世」である。ローマ教会はピピン3世を王位継承者として認め、ピピン3世がその後イタリアのラヴェンナ地方を征服すると、この地をローマ教会に寄進した。この寄進は後のローマ教会の直轄領である「教皇領」の始まりとなった。

そしてピピン3世の息子の「カール大帝」の時代になると、さらにフランク王国を拡大、西ヨーロッパ全域を支配下とした。ローマ教皇はカール大帝に「ローマ皇帝の帝冠」を授ける(800年)。その領域はかつての西ローマ帝国に等しく、ここにローマ教会を最高権威者とする、西ヨーロッパの各国の政治権力者と教会トップである教皇の統治権力関係の原型ができあがる。この関係はいわば江戸時代における天皇と征夷大将軍の構造に近いもので、現在にも影響を及ぼしている。

カール大帝は、税制改革やラテン語を公用語にするなどして、学問・文化を奨励。その後の「ロマネスク美術」、続く「ゴシック美術」、「ルネサンス美術」の基礎を培った。

■中世の宗教画は絵画ではなく、信仰対象を崇拝するための「窓」

その後フランク王国はカール大帝の孫たちに分割され、今日のフランス、ドイツ、イタリアの原型をつくるが、教会はその度に戴冠を行い、その権威はますます強化された。各国の貴族・諸侯から寄進された土地を持ち、そこで働く農民には「10分の1税」などを課し、教会PR活動資金などにあてられた。

ローマ教会において、各地域は「教区」と教区を束ねる「司教区」に整理された。司教区には「大聖堂」が置かれるようになった。司教区は今日の都市に相当する規模で、この大聖堂は都市のシンボルとしてスケールと豪華さを競っていく。こうして生まれたのが「ゴシック様式」である。交差ヴォールトという柱に荷重を乗せられる建築様式が生まれ、天井を高く、開口部を大きく取れるようになったため、開口部にはめ込むステンドグラスが発達した。

大聖堂や教会は建築としての豪華さだけでなく、あらゆる文化の頂点に位置し、絵画や彫刻、音楽などはすべて教会のためのものとして従属的な立場に置かれるようになる。絵画はキリスト教と教会そのものの権威を高める文化ツールとして発展していく。教会の壁や柱頭には聖書をモチーフとしたレリーフやフレスコ画が描かれ、教会の祭壇には最も権威のある「祭壇画」が描かれた。

祭壇画をはじめとした宗教画は、教会の聖職者や修道士が描くことが多かった。修道士は俗世から離れて共同で信仰生活を送る人々のことで、こうした人々の組織を「修道会」と呼び、共同生活を送る場を「修道院」と呼んだ。修道会は教会の認可のもと自治組織として活動し、周囲の人々の土地や食糧、物資の寄進によって運営された。

布教のための「聖母子像」や「イエス像」、「聖人像」が多数描かれ、教会のみならず、諸侯や貴族が求めた。修道士は「フラ」と呼ばれたが、この時代に残っているサインにフラと書かれている作品は、修道士の誰それが描いた、という意味となる。有名な修道士画家にはフラ・アンジェリコがいる。

キリスト教にとって中世の宗教画は絵画ではなかった。信仰対象を崇拝するための「窓」として捉えられた。つまり絵そのものは実態ではなく、信仰心を高めるための、あくまで「聖なる容器」であった。容器であるがゆえ制約も多く、その後宗教画にはさまざまなシンボルや寓意(アレゴリー)が加えられるようになった。

■交易でイタリアの都市国家が発展。古代ローマの政治を学ぶ動きがルネサンスを生む

こうして教会を中心に宗教画が広がっていくが、教会の内外でさまざまな騒動が起き、その権威は揺るがされ続けた。当時最大の問題は中東で興ったイスラム王朝が勢力を広げ、ビザンチン帝国を脅かしたことだった。キリスト教の聖地であるエルサレムが奪われると、窮地に立たされたビザンチン帝国皇帝は、不仲だったローマ教皇に救援要請を出した。

そこで結成されたのが「十字軍」である。十字軍にはイギリスやフランス、神聖ローマ帝国皇帝などが参加し、計7回派遣されたが、聖地奪還はならず、教会の権威は下がった。代わって遠征軍を指揮した各地の国王や皇帝の権威は高まっていく。

また十字軍遠征のため各地との交通網が整備され、ヨーロッパ各地で、「都市国家」が発達した。イタリアのベネチアやジェノバなどはその代表である。このような都市国家は諸侯の支配を離れ、有力な商人や職人たちからなる自治都市として自立し、自由を獲得していった。

こうした都市国家の市民がモデルとしたのが古代ローマ、古代ギリシャ時代の合議制だった。そこ都市運営だけでなく、当時の法律や文化、思想を知ろうという動きが高まり、これが「ルネサンス(古典復興)」につながっていく。

これらの都市国家では、職人や商人別の「ギルド」という組合組織が形成された。ギルドのメンバーは自分たちの繁栄を祈念し、古代ローマやギリシアの哲人や聖人などの像や絵画の制作を発注することもあった。

ルネサンス期のイタリアでは海洋都市のほか、内陸部の都市が発展した。とりわけ隆盛を極めたのが金融都市フィレンツェだった。聖書では金貸しは禁止されていたが、商業発展のための融資や交易のための両替は必要だった。フィレンツェの金融業者は実質的に利子を取りながら、両替として処理することで事業を拡大していった。

フィレンツェの金融業で最も力を持ったのが「メディチ家」である。メディチ家は多くの画家や芸術家のパトロンを務め、「フィレンツェ派」を生み出しただけでなく、その莫大な資金力で後にローマ教皇の座も奪った。

■遠近法、解剖学で絵画技術が高まる。画題として神話が好まれ、ヌードも解禁

絵画のほとんどが宗教画だった世界に「神話画」というジャンルが生まれたのもルネサンス期である。メディチ家お抱え画家であったボッティチェリは、神話を中心に《春(プリマベーラ)》や《ヴィーナス誕生》などの傑作を残した。

この神話画の登場により、ルネサンス期からは女性のヌードも解禁された。ただ女性のヌードであるものの、描いているのは神話という前提条件がついた。以後、ヌードを描く際は、神話であることがわかる天使やバラなど「アトリビュート」と言われるものを描くことが条件となった。

もともと古代ギリシャでは理想の美を再現することが求められたため、裸を描くことは不自然ではなかった。黄金比率に則った美しい肉体美のほか、立ち姿としては「コントラポスト」と呼ばれる片足を少し下げたポーズが理想とされ、男女ともに描かれた。コントラポストは現在でも立ちポーズの基本とされ、絵画や彫刻だけでなく、先端ファッションのランウエイでも見ることができる。

メディチ家のお膝元のフィレンツェでは14世紀から15世紀にかけて、建築・絵画・彫刻でそれぞれブルネレスキ、マサッチオ、ドナテッロといった革新的な芸術家を生み出す。

とくにブルネレスキはいわゆる透視図法を発見した人物として知られ、イタリア絵画に革新を与えた。ドナテッロはそれまで無表情に近かった彫刻に、感情を持ち込み表現した。そしてマサッチオはその両者のいいとこ取りをした、優れた絵画を残している。

その後は都市ごとに「シエナ派」、「ベネチア派」などの派が生まれ、技能を競い合い、デッサン精度の高い優れた作品を残した。そして「盛期ルネサンス」の時代に入ると、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの、ルネサンス3大スターが揃い踏みとなる。

彼らが高い技能を持てたのは、建築や光学、医学などさまざまな科学が発展したことが挙げられる。とくに医学の発展は画家たちに解剖学という恩恵をもたらす。人体解剖はルネサンス以前からあったが、ルネサンス期には画家も人体解剖図を手掛けるようになり、ダ・ヴィンチはそのさきがけとされている。ダ・ヴィンチは生涯で30の人体解剖を行い、700余りのスケッチを残している。

■「万能の天才」VS「ルネサンス芸術の巨人」

巨匠3人はあらゆる面で傑出しているが、とくにダ・ヴィンチとミケランジェロは双璧で、その活躍ぶりを称して「万能の天才」(ダ・ヴィンチ)、「ルネサンス芸術の巨人」(ミケランジェロ)と呼ばれる。

「見たものしか信じない」というダ・ヴィンチは、物や人物に輪郭を取らず、すべて薄く塗りぼかして、何度も塗り重ねて階調を変えて表現する「スフマート」技法を開発、後世に影響を与えた。代表作の《モナ・リザ》では塗って乾かすことを15回も繰り返している。この技法によって角度によって笑っているようにも、笑っていないようにも見える、魅力的な顔が完成する。また背景の風景には、遠くになるつれ青みがかっていくという「空気遠近法」を使用、自然な奥行き感を表現した。ただこれらの技法は時間がかかるため、ダ・ヴィンチの実作は17しか確認されていない。ダ・ヴィンチの凄さは、画家としてより、科学者としての業績にある。確認できているだけでも、音楽、建築、数学、幾何学、会計学、生物学、解剖学、人体解剖学、生理学、鉱物学、天文学、航空力学、航空工学、気象学、地質学、土木工学、光学、材料工学、化学、物理学、軍事工学、自動車工学、地理学などの分野に功績を残している。21世紀の現在でもまだ解明されていないスケッチなどの業績もあるという。まさに「万能の天才」と呼ばれるのにふさわしい。

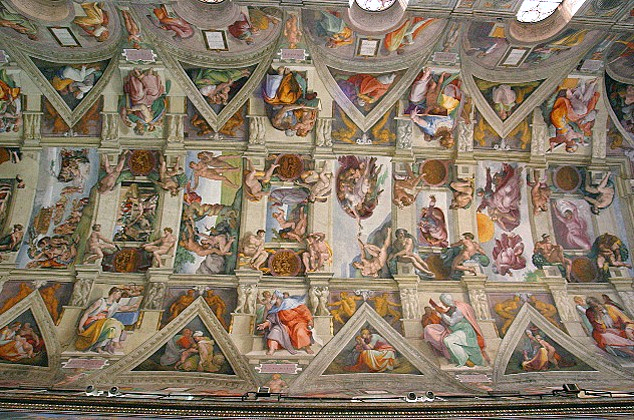

寡作のダ・ヴィンチに比べ、ミケランジェロは彫刻家として画家として、そして建築家として圧倒的な量と質の作品を残した。ローマ法王の住居となるバチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂正面には、総勢391の裸体の像が描かれた約14m×約13mの大壁画があるが、ミケランジェロは61歳から66歳まで5年の歳月をかけて1人で描いている。それだけではなく、同じシスティーナ礼拝堂にある13m× 36mの天井画は30代のときの4年間、体をのけぞらせながら1人で描きあげている。また隣のサン・ピエトロ大聖堂のドームも設計するなど、脅威の体力で八面六臂の活躍を見せた。画家として無双とも呼べる実績を持つが、本業は彫刻家だと自負しており、20代で彫った《ピエタ》像や《ダビデ》像は、傑作中の傑作として、現在に至る多くの芸術家、批評家が絶賛している。

■イタリアルネサンスは幕を下ろすも、北方でルネサンスが花開く

美術史の時代区分は、美術史家の間でも線引きが分かれることが多いが、ルネサンスについては割と明確に線引きされている。ルネサンスの始まりがジョットだとされるのは、16世紀後半に活躍した画家のヴァザーリが、最初の美術書である『美術家列伝』でジョットを最初のルネサンス画家として取り上げているためだ。また終わりを迎えた時期も1527年と明確に記されている。

イタリアは複数の都市国家が集まった土地で、他のヨーロッパ大国に比べ統一が遅れた。そのイタリアを巡ってフランス、神聖ローマ帝国(ドイツ)のハプスブルク家の対立を軸に、オスマン帝国、ローマ教皇、北イタリア諸国と「イタリア戦争」が起きる。当初ローマ教皇は、神聖ローマ帝国と組んでいた。しかし神聖ローマ帝国のカール5世が力をつけることに不安を抱き、フランスと手を結んだ。同盟を裏切ったのだ。これを知ったカール5世が、1527年にローマに総攻撃を仕掛け、ローマで破壊と略奪の限りを尽くす「ローマ劫掠」を起こす。このローマ劫掠によって数多くの芸術家が殺され、文化財も破壊された。生き残った画家たちはイタリアから逃亡し、イタリア・ルネサンスは幕を閉じたのである。

その後ルネサンスはフランドル(オランダ・ベルギー)や神聖ローマ帝国(ドイツ)、イギリスなどに広がり、「北方ルネサンス」と呼ばれる芸術文化を築いた。

とくにフランドルでは大航海時代を迎え、貿易港として繁栄した自治都市が多く、豊かな商人層が画家を育てていった。フランドルでは宗教画、歴史画のほか「風景画」や市民の日常を描く「風俗画」が誕生し、商人だけでなく一般市民も絵画を購入するようになっていた。

フランドル地方で北方ルネサンスが興隆したのは、現在のベルギー出身の宮廷画家ファン・エイク兄弟が、顔料と膠、卵を混ぜ合わせて板に塗る「テンペラ画法」に代わって、顔料と油を混ぜた絵の具を布地のキャンバスに塗る、現在の「油彩」の技法を完成させたことも大きい。油彩はテンペラよりもゆっくり乾くため、より細やかな表現が可能となった。また地となるキャンバスも自由なサイズでつくることができたため、画家は場所を問わず、さまざまなモチーフの絵を描けるようになった。油彩を極めたファン・エイク兄弟の微細表現は神がかっており「指先に脳が宿る」と称された。

■宗教改革で宗教画マーケットが縮小

一方ローマ。ルネサンス末期は「豪華王」と呼ばれたフィレンツェのロレンツォ・デ・メディチの次男であるレオ10世がローマ教皇となっていた。レオ10世は先代のユリウス2世の莫大な遺産を受け継ぎながら、文化のパトロンとして、ラファエロやミケランジェロを支援した。さらにユリウス2世が手掛けた「サン・ピエトロ大聖堂」の新築を加速させる。その費用として打ち出したのが「免罪符」の販売である。免罪符を購入すれば過去の罪が許されるとしたのだ。

この免罪符のあり方に疑問を持ったのが神聖ローマ帝国(ドイツ)神学者ルターである。ルターは「キリストの福音を信じることでしか魂は救われない。聖書に書かれていること以外は認めることはできない」とし、1517年、免罪符を批判する「95か条の意見書」を教会の扉に貼り出した。この意見書は諸侯や市民、農民たちに支持された。ルターはローマ教皇から危険人物とみなされて破門され、神聖ローマ皇帝カール5世から国外追放を言い渡された。

しかしルターの考えは一気に広まった。理由は従来ラテン語でしか書かれていなかった新約聖書をドイツ語に翻訳し、すでに確立されていた凸版印刷技術を活用してドイツ語の聖書を大量に印刷したからだ。次第にルターの考えを採用する諸侯、貴族は増え、神聖ローマ帝国から離脱する諸侯も現れた。

カール5世は抵抗するが、当時イタリア戦争やオスマン帝国の脅威の対応に追われていたため、ルター派と妥協せざるを得ず、1555年に「アウクスブルクの和議」を結び、ルター派の諸侯に信仰の自由を認めた。

世に言う「ルターの宗教改革」である。以後、ルター派は教皇に抗議を行ったことから「プロテスタント(抗議者)」と呼ばれるようになった。

プロテスタント派の登場でキリスト教における絵画の位置づけは大きく変わった。巨大な祭壇画を持った教会や大聖堂は不要となり、宗教画のニーズは減ったのである。

■海運国家オランダでは、市民が風景画、風俗画、静物画を求める

プロテスタント信仰者は主にヨーロッパの北方で広がった。とくにオランダでは、ルターの影響を受けたカルヴァン派の「謙虚に生きていれば、金儲けや商売を遠慮なく行っていい」という教義が広まり、オランダの経済成長を下支えした。オランダは東インド会社をはじめとするアジア貿易によって漁業、海運、造船、織物工業が発達し、17世紀に入ると「黄金の17世紀」と言われるほど発展を遂げていく。

オランダは1568年から支配国であるスペイン(カトリック国)からの独立を求め、「80年戦争」に突入したが、80年にわたる戦争を戦い抜けたのは、それだけオランダの国力が分厚かった証明でもある。

豊かになった市民の間では、室内に飾る絵画が求められるようになった。とくに人気が高かったのが、風景画と日常を描いた風俗画、静物画である。温かい家族の交流や台所に置かれた食材、室内で音楽を楽しむ光景など、何気ない身近な情景が数多く描かれた。静物画は貿易などで手に入れた商品を記録として残す目的で、商人たちに好まれた。描かれるサイズも宗教画や神話画のように大きなものではなく、市民の家庭を飾る小窓サイズのものがよく描かれた。これらのニーズに応えたのが、フェルメールやハンスといった風俗や静物を得意とする画家だった。またこの時代は「カメラ・オブスクラ」と呼ばれる技術が広がり、モチーフの形がより正確に描かれるようになった。

この時代にはたくさんの職能組合も生まれ、「集団肖像画」も描かれるようになった。集団肖像画は現在の集合写真に相当するもので、とくに人気の高かった画家が光の魔術師と言われたレンブラントだった。集団肖像画は個々の出資額に応じで登場人物の大きさも変わったが、レンブラントは個々の人の大きさだけでなく、登場人物以外の人物を加えるなどして肖像画に物語性を加えたことも人気の理由となった。

■信者を奪われたカトリックが起死回生の策として打ち出したバロック美術

ルターに「聖書に載っていないことをしてはいけない」とたしなめられて、立場が揺らいだカトリックにとって、信者の離脱抑止、新規信者の獲得、そして低下した権威の復権は喫緊の課題となった。

そこでカトリック教会側が採った策が、より人々の心を揺さぶる宗教画、歴史画、彫刻をつくることだった。意識されたのは、人々が感情移入できる臨場感や劇場性だった。画家や彫刻家は、大げさとも思えるような演出をほどこし、激情を伝えた。この過剰な演出様式はバロックと呼ばれ、17世紀のイタリアをはじめとするカトリック国家で広がった。

このバロック美術を牽引した一人が、イタリアのカラヴァッジオである。大画面の闇に光が差し込むドラマチックな構図と生々しい写実主義が特徴で、「カラヴァッジェスキ」と呼ばれる追従者をヨーロッパ中に生んだ。オランダの巨匠、レンブラントはその1人である。

■国民に不人気のイギリス国王は、イメージアップにバロック絵画を使う

カトリックとプロテスタントがヨーロッパの信仰を分断していくなか、イギリス王室は独自の振る舞いを見せた。イギリス国王の「ヘンリー8世」はルターの宗教改革を否定し、ルター支持者を弾圧したため、ローマ教皇からは「信仰の擁護者」と称えられた。しかし、ヘンリー8世はスペイン出身の妃であるキャサリンと離婚し、侍女アン・ブーリンとの結婚を目論んだ。当然ローマ教皇は離婚を認めなかったが、ヘンリー8世は離婚を実施、アン・ブーリンと結婚した。怒ったローマ教皇はヘンリー8世を破門としたが、これに対してヘンリー8世は「国王至上法」を独自に制定、「イギリス国教会」を設立し、「イギリス国内の教会は、国王を唯一最高の首長とする」とした。これによって、これまで教皇に納めていた「10分の1税」を自国のために使えるようになり、戦費で圧迫されていたイギリス王室の財政基盤を固めることができた。またイギリス国内の修道院を議員立法で廃止させ、修道院が所有していた土地、財産を没収、貴族や地主に払い下げた。

当初、イギリス国教会の教義と儀式はカトリックと変わらなかったが、その後ヘンリー8世とアンとの間に生まれたエリザベス1世の時代になると、教義はプロテスタントに近いものとなった。カルヴァン派の流れを汲むイギリスのピューリタン(清教徒)からは、「カルヴァン主義」を徹底させるべ

きといった不満が高まり、後の革命につながる空気が醸成されていく。

こうした空気に対して、エリザベス1世は、自身のイメージ戦略としてギリシャ神話の女神になぞらえた絵画や大量生産できる版画、書物の挿絵などを駆使し、人心掌握に努めた。1588年にスペインの無敵艦隊を破ったイギリスは、17世紀オランダと7つの海の覇権を競っていたが、スペインの無敵艦隊を破った「アルマダ海戦の勝利」の様子を版画にしてイギリス国家を称揚したり、エリザベス1世の肖像画の背景になにげに描き込んだ。

しかしながらエリザベス1世の王位を継いだジェームズ1世は「王の権力は上から授かったもの」とする「王権神授説」を唱え、議会を無視して新税を設定。次のチャールズ1世も独裁政治を続け、議会側は「新税は議会の承認が必要」としたが、チャールズ1世はこれを無視。11年にわたって議会を無視した後、突然戦費調達のために議会を招集したが、ピューリタンを中心に不満が爆発し内戦が勃発。結局議会派が勝利した。主導したクロムウェルがチャールズ1世を処刑し、共和制を敷くが、今度はクロムウェルの軍事独裁化が進んだ。クロムウェルの死後、イギリス国民はチャールズ1世の子のチャールズ2世を迎える(王政復古)が、彼も専横政治を突き進み、さらに王位を継いだジェームス2世も議会と対立、その後ジェームス2世の娘とその夫が国王に迎えられた。ここでようやく「議会が王よりも優先される」という「立憲政治」の基礎が確立した。

イギリスが王と議会の権力の間で揺れる頃、大陸では絶対王政を強化する動きが進んでいた。この際に利用されたのが「感情移入できる臨場感や劇場性」を重視するバロックの手法である。

■絶対王政の権威を高めた宮廷画家の技術

絶対王政の強化のため、各国でお抱えの宮廷画家が活躍するなか、スペインではベラスケスが宮廷画家となる。ベラスケスはカラヴァッジョの明暗法を取り入れた軽やかなタッチが特徴で、晩年の代表作《ラス・メニーナス》では、作品を描いている画家自身を作中に登場させながら、視点はあくまで国王夫妻という凝った構成を見せた。

フランスでは太陽王と呼ばれたルイ14世の宮廷画家、ル・ブランが活躍した。ル・ブランは、ルイ14世の依頼でアレクサンドロス大王の遠征の故事をモチーフにした絵画を4点制作した。

フランドル地方のベルギーでは、外交官の肩書も持つピーテル・パウル・ルーベンスが祭壇画などで活躍した。80年戦争でスペインから独立したフランドルであったが、南部のベルギー地域はカトリック信者が多く、カトリック教会から多くの祭壇画のニーズがあった。ルーベンスは肖像画も多く手掛け、「王の画家にして画家の王」とさえ呼ばれた。

■おしゃれでエッチなロココ、フランスで花咲く

フランスでは王室のイメージづくりのみならず、絵画を国力と文化力アップに使った。太陽王と言われたルイ14世は1684年、王立美術アカデミーを立ち上げる。王立アカデミーは組織的な絵画教育「ル・サロン(官展)」の開催などを進め、ヨーロッパにおける美術を先導した。この政策により、フランスには多くの画家が集まるようになり、現在に至る芸術大国の基礎をつくったのである。

ルイ14世が進めた芸術振興策のベースは、貴族を中心とした芸術文化であった。そしてルイ15世、16世の時代に花開いたのが「ロココ美術」である。過剰な曲線や装飾を特徴とし、画家は貴族の雅さとエロチシズムを描いた。「雅な神話画」と呼ばれるブーシェを筆頭に「雅宴画(フェート・ギャラント)」というジャンルを拓いたヴァトー、貴族の享楽的愛人生活を明るく描いたフラゴナールなどが活躍した。

■イギリスで「カワイイ」ブームをつくった「ファンシー・ピクチャー」

絶対王政と貴族文化の申し子のようなロココは、イギリスでも花開いた。ゲインズバラとレイノルズは「ファンシー・ピクチャー」というジャンルを確立した。画家の妄想のもと、無垢な女性や子どもに可愛らしい、あるいは装飾過剰な衣服を着せ、感傷的、官能的に訴える作品である。餌を食む子豚を前に佇む少女を描いた《少女と子豚》はゲインズバラの代表作とされ、ファンシー・ピクチャーという新ジャンルを拓いた作品でもある。またライバルのレイノルズは、《本を読む少年》、《ストロベリー・ガール》などの秀作を残し、イギリスの“カワイイ”ブームを後押しした。

参考

【書籍】●『世界一やばい西洋絵画の見方入門』山田五郎〈宝島社〉●『世界一やばい西洋絵画の見方入門 2』山田五郎〈宝島社〉 ●『知識ゼロからの西洋絵画入門』山田五郎〈幻冬舎〉●『大学4年間の西洋美術史が10 時間で学べる』池上英洋〈KADOKAWA〉●『美術でめぐる西洋美術史年表』池上英洋・青野尚子〈新星出版社〉●『西洋絵画史WHO’S WHO』監修:諸川春樹〈美術出版社〉●『知識ゼロからの西洋絵画入門』山田五郎〈幻冬舎〉●『絵画の政治学』リンダ・ノックリン/坂上桂子 訳〈ちくま学芸文庫〉●『これならわかるアートの歴史 洞窟壁画から現代美術まで』ジョン・ファーマン〈東京書籍〉●『写実絵画とは何か? ホキ美術館名作55 選で読み解く』●『経済・戦争・宗教から見る教養の世界史』飯田育浩〈西東社〉●『近代絵画史(上)』高階秀爾〈中公新書〉●『近代絵画史(下)』高階秀爾〈中公新書〉●『キリスト教美術史』瀧口美香〈中公新書〉●『東京芸術大学で教わる西洋美術の見方』佐藤直樹〈世界文化社〉●『ジェリコー』中原たか穂〈KADOKAWA〉

【参考サイト】●世界史の窓 ●美術出版 ●美術評論 ●アートスケープ●西洋絵画美術館 ●日本経済新聞サイト ● IMS ●山田五郎オトナの教養講座(動画)ほか

ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム